今回は、ジャンルとしてはヒップホップでありつつも、令和の時代に見事なまでに“ポップ・ミュージック”としての説得力を放つCreepy Nutsの世界を取り上げる。

なお、本コラムの性格上、DJ松永の巧みで疾走感あるトラックメイクについては触れていない。言葉を縦横無尽に活かしきる、R-指定のリリックについて書かせて頂く。で、どうせなら原稿を、すべてラップ調で書こうと思ったのだが、えらい大変そうなので……、すぐ諦めました。

などなどと、偉そうに書いているけれど、彼らのことを身近に感じたのはごく最近なのだ。ドラマ『不適切にもほどがある!』を観てからのこと。最終回、メンバーふたりが登場した教室のシーン、そこでパフォーマンスされた主題歌「二度寝」が、ホントに良かった。ということで、まずはこの作品から。

なお、本コラムの性格上、DJ松永の巧みで疾走感あるトラックメイクについては触れていない。言葉を縦横無尽に活かしきる、R-指定のリリックについて書かせて頂く。で、どうせなら原稿を、すべてラップ調で書こうと思ったのだが、えらい大変そうなので……、すぐ諦めました。

などなどと、偉そうに書いているけれど、彼らのことを身近に感じたのはごく最近なのだ。ドラマ『不適切にもほどがある!』を観てからのこと。最終回、メンバーふたりが登場した教室のシーン、そこでパフォーマンスされた主題歌「二度寝」が、ホントに良かった。ということで、まずはこの作品から。

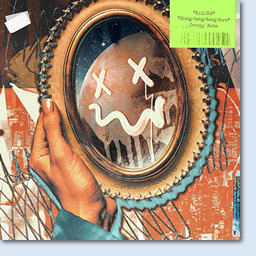

2024年3月20日発売

2024年3月20日発売

「二度寝」した時、見がちな夢は?

リリックをふたたび読んでみると、[このバスに乗って未来へ]とか、かなりドラマに則した書かれ方なのが分かる。さらに、あの作品が最終的に伝えたかったことにも触れている。[どこに居ても“こんな時代”]という部分は、まさにそうだろう。

ドラマを観てなかった人には伝わりづらいかもしれないが、要するに、時代のせいにしても埒があかない、個人個人の悩みやその解決法は、いつだって、人間の本質的な部分(愛、情、など)に関係する、ということなのだ。

さて「二度寝」だが、その後は実にカラフルな展開である。玉手箱とか、浦島太郎をもじってると思いきや、途中でまさかのマサカリ登場! 竜宮城のみならず、鬼ヶ島も出てくるのだ。さらにそれだけじゃなくて、意外や意外、“猿蟹”も。もはや、“ぼ~や よいこだ ねんねしな”の『にっぽん昔ばなし』状態。

でも考えたら、そもそもこの歌は、様々な時代、さまざまな場所へとワープしていく作品なのだった。こういう柔らかなR-指定の発想力というのは、彼が好むという、日本の古典落語の世界とも共通する。

ここで、曲のタイトルを想い出してみたい。「二度寝」である。この言葉自体は最後の最後に[笑えてイビキかいて二度寝]というふうに登場する。でも、なぜ主人公には二度寝が必要だったのだろうか。

“一度寝”の際、ぐっすり安らかにノンレム睡眠状態になれなかったからだろうか。奇想天外とも思える、ここまで綴られてきた経験は、つまりは浅い眠りがもたらしたもの、という解釈も出来そうだ。

そう受け取るなら、この歌には続編がありそうだ。今度は「二度寝」してみて、その時にみた夢が綴られることだろう。もっとも、この歌全体が“二度寝”の最中の経験、というふうに受け取れなくもないのだが…。

2021年9月1日発売

2021年9月1日発売

さて次は僕が大好きな「のびしろ」である。このリリックは、頭からしっぽまで(もしそれが鯛焼きだとしたら、包み紙までも)傑作といえるだろう。

ある意味、若さからの決別の歌だ。“若さ”という言葉じゃなく、“イノセント”からの決別と、そう書いた方が雰囲気がでるかもしれない。世の中を渡って行くために必要なのは経験と方便だが、後者である方便には、“ずるさ”も張り付いている。“イノセント”の袖口をくすませる原因でもある。

このあたりの感情が、とても伝わってくる作品なのである。ちなみに、経験と方便に関する表現は多彩に展開されている。もう、畳みかけてくる。[サボり方とか 甘え方とか]から始まって、[よい年のこき方]なんていう、ウィットに富んだ表現もある。“とる”と“こく”では大違いだ。“こく”のほうが自嘲の度合いが強い。

最重要と思われるのは[綺麗なぶつかり方] という表現かもしれない。これは素晴らしい。時には衝突してしまうのが人間関係である。問題はそのあとだ。そのあたり、奥深いニュアンスを伝えるのがこのフレーズだ。

さっき“イノセント”からの決別などと書いたが、歌の主人公の設定は、何歳くらいだろうか。20代から30代、ということだろうか…。

[19のときの「ついに来たか…」]というのは、普通に受け取れば成人が間近に迫った際の心理状態だろうし、彼はいま現在、その時の感情を懐かしんでいる…、ということは、そう、そのあたりの年齢だと考えていい。

で、ここからが更に肝心な部分である。経験や方便も様々に身につけて、仕事もそれなりにこなし、生き様も安定してきたという時に限って、人間はある感情に苛まれる。閉塞感。俺の人生のサイズは、だいたいこんなもんだったんだなぁ、なんて悟ると、いきなり寂しくなる。

しかしこの歌は実にポジティヴである。そこで「のびしろ」という言葉が、キラッキラ輝き始める。もう既に様々を身につけたようでいて、[覚えたいことが山のようにある]と呟く主人公はどうだ。結果、[のびしろしか無いわ]へと辿り着く。

さっきの[19のときの「ついに来たか…」]の頃と比較しても、いま現在のほうが[清々しい気持ち]なんだと呟く主人公なのだった。[ポンコツの操縦の仕方]の“ポンコツ”というのは、もちろん自分自身のことだ。

この歌いちばんのキラー・フレーズと思われるのが、次の表現だ。[やっと「大人げない」が出来る年]。“大人”というものが通過儀礼的に立ちはだかっていた時期を、彼はみごとに超えてみせたのだった。

[隅田川]からの左手右手のあたりの描写は、おいおいバスガイドさんかよっと突っ込みいれつつ聞き流し、しかし気づけば、しかとTOKYOの大地を踏みしめている自分に気づく。自分を励ます魔法の言葉がそこにある。それは「のびしろ」だ。

で、ふと思ったのだが、さすがにこの歌の主人公も、さらにさらに歳を重ねたら、いくらなんでも[のびしろしか無いわ]ってわけにはいかないだろう。そんな時には別の作品を書いてほしい。今度はたとえば、そう、「のりしろ」って歌とかを…。

ラップ作品ということでこちらも多弁になり、2曲で予定文字数が尽きてしまったが、僕は彼らとがやけに気に入ってしまったので(今頃かよ! という言葉が雨あられと降り注ぐだろうが…)、次回また、別のリリックを取り上げてみたいと思うのだが…。

小貫信昭の名曲!言葉の魔法 Back Number

近況報告 小貫 信昭

(おぬきのぶあき)

もうちょっとすると、とっても嬉しい発表ができそうなのだが、このタイミングでは解禁前ということになってしまった。ここのところ取り組んできたお仕事が、遂に日の目をみるのである。ところでお仕事といえば、先日、ものすごい勘違いをしてしまった。4000文字書けばいいのだと思っていたら、ご依頼は40000文字だったのだ。たくさん書かせて頂けるのは有り難いことではあるのだが、規模が違いすぎたため、いったん仕切り直しさせて頂いた。

もうちょっとすると、とっても嬉しい発表ができそうなのだが、このタイミングでは解禁前ということになってしまった。ここのところ取り組んできたお仕事が、遂に日の目をみるのである。ところでお仕事といえば、先日、ものすごい勘違いをしてしまった。4000文字書けばいいのだと思っていたら、ご依頼は40000文字だったのだ。たくさん書かせて頂けるのは有り難いことではあるのだが、規模が違いすぎたため、いったん仕切り直しさせて頂いた。